welcome

to y - yagi’s homepage

![]() お

お き に

ようこそお

い で や す

お

お き に

ようこそお

い で や す

![]()

わたしのホームページへ!(⌒_⌒);

Europe 中・東欧紀行

to y - yagi’s homepage

![]() お

お き に

ようこそお

い で や す

お

お き に

ようこそお

い で や す

![]()

わたしのホームページへ!(⌒_⌒);

Europe 中・東欧紀行

八 木 禧 明 & 公 子

Germany ドイツ 編

Berlin = ベルリン

今回は1990年10月3日にベルリンの壁崩壊後来年には激動の10周年を控え、Berlinへの遷都の準備とその建設ラッシュに湧くベルリンからスタートした。

中央にドームがあるシャルロッテンブルグ宮殿&カラヤンサーカス

ベルリンは北欧の各国と同じく、古代に氷河が流れたあとに出来た多くの水路があるため市内には998もの橋がかかっている。ここドイツは山らしきものは国境近くまで行かないと見当たらず、国土のほとんどが平野と低い丘陵地である。

ドイツでは生水は飲めないためミネラルウォーターを買って飲むが、ドイツ人はそのほとんどがガス入りの水を飲んでいる。私たちにはちょっと飲みずらいものである。

1961年8月13日ベルリンの壁が築かれて、東ベルリンと西ベルリンに分断された。

街は資本主義と共産主義の2つに分かれ西ベルリンはやがて首都機能を無くして、西ドイツの首都はいずれの日かベルリンに戻れる事を夢見てボンに移された。

それから28年後の1990年10月3日にベルリンの壁が壊されて東西ドイツの国境が開かれた。いわゆるベルリンの壁の崩壊である。

ベルリンの壁 これはコンピュータの開発と発展による情報の開放と自由化がベルリンの壁を守りきれなかったものである・・・と云われている。

ティーアガルテンのほぼ中央に、プロイセン国王の戦勝記念塔(高さ70m)が建てられていて上には「ゴールドエルゼ」と呼ばれているビクトリア像をいただいている。

ブランデンブルグ門

ベルリン博物館には生々しい銃弾の跡が見られる

しかし、忘れてはならないのが[ブランデンブルグ門]である。1945年〜1989年にかけてこの門に続く 壁 はベルリンの街を41.5Kmにわたって築かれ、東西ドイツに分断したいわゆる ベルリンの壁 に繋がっているのである。

ベルガモン博物館

ベルガモン博物館には、トルコ編にもある通りBC180年頃山上に栄えたベルガモンの遺跡がドイツ人によって発掘され、1929年にはそのほとんどがドイツに持ち帰られて展示されている。このベルガモン祭壇を中心にして、西アジア博物館、ギリシャの建築美術・彫像ローマ時代の美術など多数が展示されている。なかでも圧巻はこの中にある、西アジア博物館のバビロンの神々の行列街路とイシュタル門である。

バビロンの神々の行列街路とイシュタル門

シャルロッテンブルグ宮殿にはプロイセン文化財が所有している国立美術館があり、ここには貴重なエジプトの工芸品が展示されている。Potsudam = ポツダム

ポツダム郊外のハイリゲン湖の畔にはヴィルヘルム皇太子が建てたイギリス別荘風の領主館があり彼はここに1945年まで住んでいた。この年の夏にはアメリカ・イギリス・ソ連によるポツダム会議がここで開かれて、ドイツが東西2つの国に分断された。ヴィルヘルム皇太子は家具・調度品を持ってスイスに亡命した・・・という。

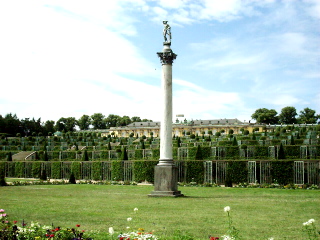

サンスーシー宮殿のコロナーデン & 近くにある風車

サンスーシー宮殿と公園 サンスーシー宮殿と公園は大王フリードリッヒ2世が造らせたもので、サンスーシーとは『 無 憂 』をフランス語に直したものである。大王はとりわけ好んでここポツダムのサンスーシー宮殿に住んでいた。その後多くのプロイセン王によって拡張されて、約300haの土地に7つもの城を持つヨーロッパでも最大の規模と壮麗さを誇る宮殿である。

Meissen = マイセン

マイセン磁器が誕生してから3世紀近くになる。1710年にここマイセンのアルブレヒト城内において、ヨーロッパで最初に造られた磁器の製作所があるこの城は1864年まで製陶工場であった。それが現在の国立マイセン磁器製作所へとひきつがれている。ここはマイスターの資格を持った職人がそのひとつ一つを手作りで作成していく芸術作品の工房である。Dresden = ドレースデン

歴代の君主の馬上行進図のある長壁ヒュルステンツーク

ドイツの南を流れるエルベ河 ドイツの南を流れるエルベ河に沿って開かれたドレースデンは、北のフィレンツェまたエルベ河のフィレンツェと称えられている。ここにはドレースデン絵画館があり、これは1560年アウグスト1世のよって設立されたツヴィンガー宮殿の一角に建設され、これをその息子のアウグスト3世により現在の規模にいたっている。その後大戦で崩壊し再建されたものである。

また歴代の君主の馬上行進図のある長壁ヒュルステンツークがありこれはモザイク画であり、漆喰造りのものからマイセン産の磁器製まである。

ツヴィンガー宮殿 ここの建物はほとんどが黒くくすんでいるが、これは時間の経過によって砂岩が酸化して黒くなってしまう・・・とのことである。

ここからチェコの国境までは約1時間・・・とすぐである。この付近まできてやっと回りに700〜800mくらいの山々が見られるようになった。

をご覧いただきましてありがとうございました。

中・東欧紀行はチェコ編へと続きます。

ご意見やお便りもお待ちいたしております